1400 - 1430 Dominikaner / Konzil von Konstanz / Hussitenkriege

Ab 1400 wurde die Zahl der Domkapitulare auf 34 Adelige festgelegt. Zu Beginn des Bistums hatten die Kapitularen noch unter einem Dach in der sogenannten „vita comunis“ zusammengelebt und an einem Tisch (mensa) gegessen. Doch bis zum Ende des 14. Jahrhunderts war diese Tradition aufgegeben worden. Die Kanoniker wohnten nun in eigenen Domherrenhöfen, die sich über den gesamten Domberg verteilten und eigene Wohn- und Wirtschaftseinheiten bildeten. Peter Moser schrieb dazu: „Die ältesten Kurien waren kleine Burgen innerhalb der großen Burg“ 1.Ebenfalls um 1400 entstand der gotische Kreuzgang im Hof der Kapitelgebäude linker Hand des Doms (heute Diözesanmuseum), sowie der Chor der Elisabethenkirche, die Teil des 1328 gestifteten Elisabethenspitals gewesen ist und als einziges Gebäude dieses Komplexes heute noch steht.

In diese Zeit fiel auch die Weihe der umgebauten Dominikanerkirche durch den Weihbischof Johann von Heldritt am 5. November 1400. Die dreischiffige Hallenkirche (Mittelschiff und Seitenschiffe sind gleich hoch) gilt als die älteste Bayerns und der um 1402 errichtet Dachstuhl ist das größte erhaltene mittelalterliche Dachwerk Bambergs und der weiten Umgebung. Heute dient die 1803 säkularisierte Kirche der Bamberger Uni als Aula, nachdem sie Jahrzehnte lang den Bamberger Symphonikern ein Zuhause geboten hatte.

Zu den weiteren Bautätigkeiten in Bamberg um 1400 gehört die Verlängerung des Westchores der Stiftskirche St. Jakob in gotischem Stil.

Am 14. November 1400 weihte Weihbischof Johannes Hoppe die Johanneskapelle (Oberer Stephansberg 7). Die Kapelle wird heute für Veranstaltungen genutzt.

Das Beckenhaus im Sand ist seit 1403 nachweisbar. Die Bäckerei ist die älteste Bäckerei Süddeutschlands, die noch in Betrieb ist. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde der Beck im Sand zum Hoflieferanten für die Wittelsbacher in der Neuen Residenz ernannt. Heute betreibt die Bäckerei Seel, auch schon seit 1427 in der Lugbank beheimatet, die Hofbäckerei in der Dominikanerstraße 8.

1405 wurde erstmals das Haus „Unter den Störchen“ schriftlich erwähnt. Dieses Anwesen, heute Dominikanerstraße 6, sollte die Heimstätte der wohl berühmtesten Bamberger Brauerei, dem Schlenkerla, werden.

Am 11. Februar 1410 zerstörte starker Eisgang auf der Regnitz die hölzerne Obere Brücke und beschädigte Teile des Rathauses.

Unter der Ägide von Bischof Albert von Wertheim wurde 1414 die, dem heiligen Apostel Andreas sowie dem heiligen Wenzel und Sigismund gewidmete, Andreaskapelle, welche sich über dem südlichen Kreuzgang des Domes befindet, geweiht. Zurzeit wird die wiederentdeckte Kapelle saniert und soll ab 2025 für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Besonders sind die erhaltenen Fresken aus dem 16. Jahrhundert und das letzte Bundglasfenster des mittelalterlichen Doms, heute im Diözesanmuseum zu besichtigen, zu erwähnen. Berichte über die Andreaskapelle bei Youtube und beim Wiedenboten.

Von 1414 bis 1418 tagte das Konstanzer Konzil, welches König Sigismund einberufen hatte, um die drängenden Fragen der Zeit, wie das abendländische Schisma, zu lösen. Während das Schisma überwunden werden konnte, endete der Reformer Jan Hus am 06. Juli 1415 als Ketzer auf dem Scheiterhaufen. Diese Hinrichtung war Auslöser für der späteren Hussitenkriege, die Franken und Bamberg unmittelbar betreffen sollten.

1415 initiierte der Bischof Albrecht von Wertheim das Dompredigeramt. Der Dom war nämlich keine Pfarr-, sondern eine Stiftskirche, deren Aufgabe es war Gottesdienste für die Stifter abzuhalten und nicht für die Pfarrgemeinde. Deshalb erhielt der Dom erst 1579 eine Kanzel. Von der ursprünglichen Kanzel sind nur Holzreliefs erhalten. Die heutige stammt aus dem Jahr 1836, ist jedoch seit dem 2. Vatikanischen Konzil nicht mehr in Gebrauch.

1419 berief der Bischof Hiersauer Mönche an das Kloster Michelsberg, um dieses zu reformieren.

1420 wurde der Maler Hans Pleydenwurff wahrscheinlich in Bamberg geboren. In jeden Fall war sein Vater, ebenfalls Maler, zeitweise Bürgermeister in der Domstadt. Seine ersten Sporen verdiente sich Hans, nach einer Ausbildung in Holland, in Bamberg, wo er u.a. ein Altarbild für das Klarissenkloster anfertigte (Staatsgalerie Bamberg). 1457 übersiedelte er nach Nürnberg und führte dort eine erfolgreiche Werkstadt.

Friedrich III. von Aufsess (1421-1431) wurde 1421 zum neuen Fürstbischof gewählt.

1422 beschlossen die Bischöfe von Bamberg und Würzburg, sowie der Markgraf von Brandenburg, die Juden aus ihren Ländern auszuweisen.

Der Bamberger Bischof konfiszierte den Judenhof am Pfahlplätzchen und vergab die Gebäude an seine Hofbeamten. Er ließ die Synagoge in eine Marienkapelle umbauen und zog das Vermögen der Juden ein. Da er jedoch auf deren Finanzkraft angewiesen war, vertrieb er sie nicht ganz aus der Stadt, sondern siedelte sie in der „Hinteren Kesslergasse“ neu an. In diesem schlecht beleumundeten Viertel errichteten die Juden den zweiten Judenhof und schon 1423 war eine neue Synagoge eingerichtet worden.

Um 1430 wurde in den Chor der Oberen Pfarre ein Sakramentshaus eingebaut, welches sich über drei Zonen erhebt. Oben zeigt es das Jüngste Gericht, inspiriert vom Fürstenportal am Dom. Im Mittelfeld befindet sich das Eucharistiegehäuse, dieses ist von den zwölf Aposteln umrahmt. Das Fundament bildet die Grablege Christi, die erstmals in der deutschen Kunst auch die Grabwächter zeigt.

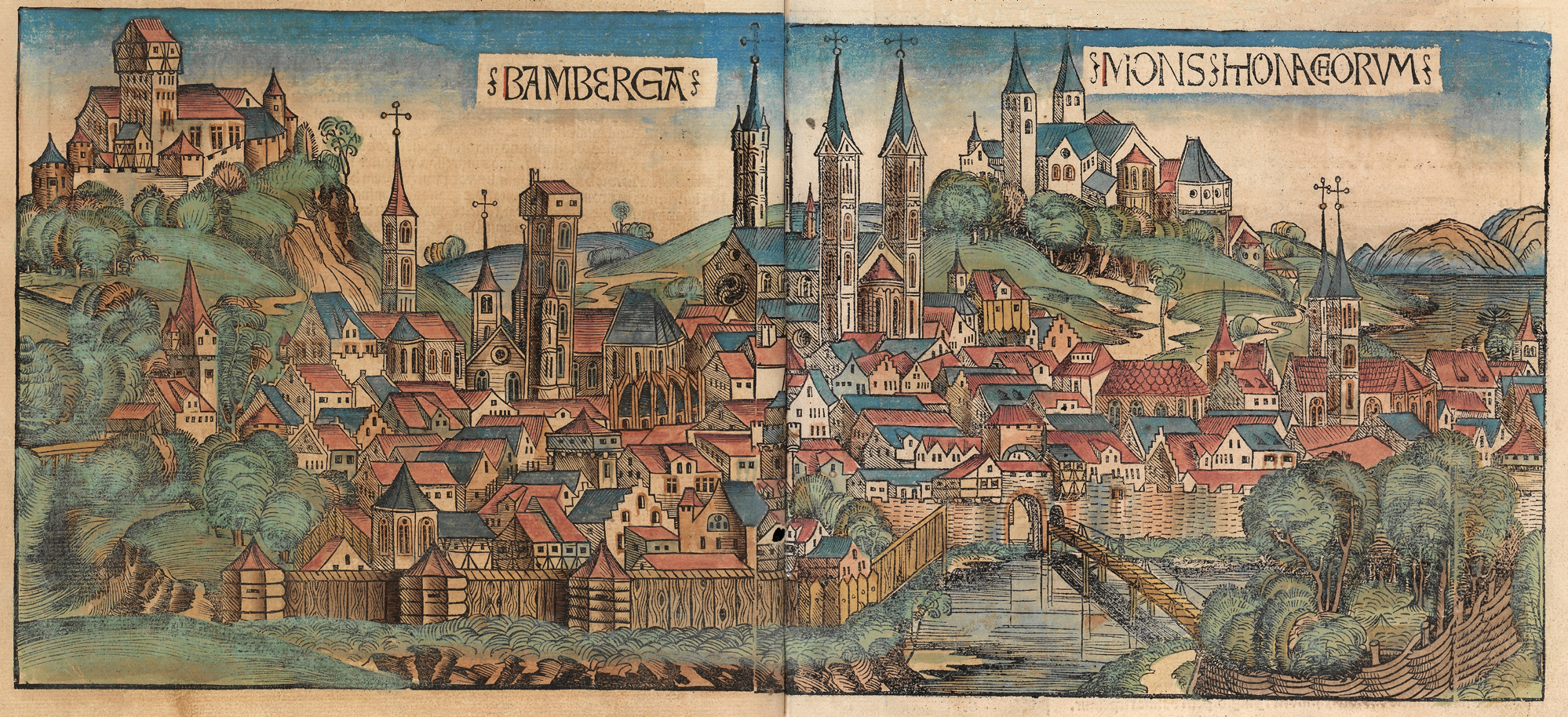

Die Hussiten fielen 1429 erstmals in Franken ein, die Auseinandersetzung mit dem Reich währte da schon 10 Jahre. 1430 erreichte das Hussiten Heer Bamberg, woraufhin das Domkapitel, mit samt dem Domschatz, auf die Giechburg floh. Die wohlhabenden Bürger der Stadt setzten sich ins Umland ab und der Bischof wich auf seine Besitzungen in Kärnten aus. Obwohl die Angreifer kampflos in die preisgegebene Stadt eingezogen waren und die Domherrenhöfe plünderten, konnten größere Schäden vermieden werden. Denn dem Markgraf Friedrich von Brandenburg gelang es am 6. Februar, auf der Burg Zwernitz bei Hollfeld, einen Waffenstillstand mit dem Hussitenführer Andreas Prokop auszuhandeln, dennoch musste Bamberg 12000 Gulden aufbringen, um der Brandschatzung zu entgehen.

⇑ Nach Oben